Norme redazionali

- 1. SCM - Norme Redazionali - 1 Università degli Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento di Scienze Sociali Corso di Laurea Triennale in Sociologia Corso di Sociologia della comunicazione e dei media Norme Redazionali Anno Accademico 2012/2013

- 2. SCM - Norme Redazionali - 2 Una tesi di laurea è un elaborato dattiloscritto, di una lunghezza media variabile tra le cento e le quattrocento cartelle, in cui lo studente tratta un problema concernente l’indirizzo di studi in cui si vuole laureare. La tesi è, secondo la legge italiana, indispensabile per laurearsi. (Eco 1997)

- 3. SCM - Norme Redazionali - 3 Struttura ÔÉò Copertina ÔÉò Frontespizio ÔÉò Indice ÔÉò Introduzione ÔÉò Capitoli centrali ÔÉò Conclusioni ÔÉò Appendici (eventuali) ÔÉò Bibliografia ÔÉò Sitografia (eventuale)

- 4. SCM - Norme Redazionali - 4 Copertina e Frontespizio La parte alta del frontespizio presenterà il nome dell’Università. Seguirà il logo dell’Ateneo. Andrà quindi inserito il nome della Facoltà (Dipartimento), seguito dal nome del Corso di Laurea, scritto con un carattere più piccolo rispetto a quello utilizzato in precedenza. Si specificherà poi la disciplina della tesi. Nella parte centrale della copertina, in una posizione di rilievo, comparirà il titolo della tesi che può occupare anche più righe. Più in basso, andranno inseriti sulla stessa riga i nomi del relatore (allineato a sinistra) e del candidato con relativa matricola (allineato a destra). Infine, in basso al centro si indicherà il riferimento all’anno accademico in cui si discute la tesi. Università: centrato - carattere Times New Roman - tutto maiuscole - corpo 16 Logo dell’Ateneo: centrato - dimensioni 3x3 cm Dipartimento: centrato - carattere Times New Roman - tutto maiuscole - corpo 14 Corso di Laurea: centrato - carattere Times New Roman - tutto maiuscole - corpo 13 Disciplina: centrato - carattere Times New Roman - tutto maiuscole - corpo 12 Titolo: centrato - carattere Times New Roman - normale - grassetto - corsivo - corpo 14 Relatore: allineato a sinistra - carattere Times New Roman - maiuscoletto - corpo 12 Candidato: allineato a destra - carattere Times New Roman - maiuscoletto - corpo 12 Anno Accademico: centrato - carattere Times New Roman - tutto maiuscole - corpo 13

- 5. SCM - Norme Redazionali - 5

- 6. SCM - Norme Redazionali - 6 Indice La definizione dell’indice costituisce il punto di partenza e non di arrivo del percorso di strutturazione e stesura della Tesi di Laurea. L’indice, infatti, ha la funzione essenziale di costringere a delimitare il proprio campo d’indagine e, in tal modo, di chiarire anzitutto a se stessi quali debbano essere le tappe evolutive del proprio discorso. Va concepito come uno strumento dinamico, che potrà subire modificazioni anche molto significative con il procedere del lavoro, ma che dovrà sempre guidare il candidato nell’elaborazione dei concetti. L’indice deve essere redatto nel nome della semplicità e della chiarezza e deve registrare tutti i capitoli, sottocapitoli, paragrafi del testo, con la stessa numerazione, con le stesse pagine e con le stesse parole. Definire l’indice non significa solo dare un ordine sequenziale ai contenuti quanto, piuttosto, stabilirne uno sviluppo logico. Generalmente è inserito all’inizio dell’elaborato. Costruzione di un indice automatico in Word Dopo aver formattato i titoli dei capitoli, paragrafi e sottoparagrafi secondo gli stili predefiniti (Titolo 1, Titolo 2, Titolo 3), selezionabili da Formato > Stili e formattazione, si passa alla costruzione dell’indice automatico da Inserisci > Riferimento > Indici e sommario > Sommario.

- 7. SCM - Norme Redazionali - 7 Introduzione L’introduzione e la conclusione si scrivono a fine lavoro. L’introduzione indica le premesse di carattere scientifico e le più recenti acquisizioni (citandone gli autori) da cui la ricerca ha preso spunto. Nell’introduzione viene principalmente enunciato lo scopo del lavoro. Cosa scrivere in un’introduzione?  Argomento: Di cosa parla l’elaborato?  Letteratura: Quali sono i contributi individuabili nella letteratura sull’argomento? Esiste un dibattito, attualmente, sull’argomento dell’elaborato?  Obiettivi: Qual è l’obiettivo dell’elaborato?  Strumenti: Quali strumenti di ricerca e/o d’analisi si utilizzeranno?  Struttura: Com’è articolato l’elaborato?

- 8. SCM - Norme Redazionali - 8 Capitoli centrali Nell’accingersi alla scrittura della Prova Finale, conviene immaginare di rivolgersi a un ipotetico lettore non necessariamente informato sull’argomento di cui si sta parlando. Pertanto, non bisogna dare nulla per scontato, esprimendo per intero il proprio pensiero e, se si usano termini “tecnici” come parole chiave del proprio discorso, occorre spiegarli la prima volta che li si usa. Le frasi, per non rischiare di perdere di vista il soggetto, non devono essere troppo lunghe. Bisogna andare a capo spesso, ma non al termine di ogni periodo: andare a capo serve per evidenziare che si è appena concluso di esprimere un concetto e si sta passando a formularne un altro.

- 9. SCM - Norme Redazionali - 9 Titoli capitoli: corpo 14 - Times New Roman - interlinea “singola” - allineamento a sinistra - rientro prima riga 0,5 cm - staccati di tre righe bianche sopra e di tre sotto; non mettere mai il punto alla fine del titolo del capitolo, così come alla fine dei titoli dei paragrafi, sottoparagrafi, didascalie delle figure/tabelle. Titoli paragrafi: corpo 13 - grassetto - Times New Roman - allineamento a sinistra - rientro prima riga 0,5 cm - staccati di due righe sopra e di una sotto. Titoli sottoparagrafi: corpo 13 - corsivo - Times New Roman - allineamento a sinistra - rientro prima riga 0,5 cm - staccati solo sopra di una riga. Testo: corpo 12 - Times New Roman - giustificato - interlinea “1,5 righe”. Margini: superiore 3 cm, inferiore 3 cm, destro 3 cm, sinistro 4 cm. Citazioni: se inserite nel testo, restano in corpo 12 e vanno messe tra «virgolette caporali» (le virgolette caporali si trovano nel menu Word Inserisci > Simbolo, oppure possono essere generate digitando il codice asci ALT+0171 per « e ALT+0187 per »). Note a piè di pagina: corpo 9 - Times New Roman - giustificato - interlinea “esatta 10 pt” - rientro prima riga 0,5 cm; numerare le note per capitolo. Tabelle, grafici e figure: di norma in corpo 9 - Times New Roman - interlinea esatta 10 punti. Le didascalie vanno in corsivo chiaro, in alto rispetto alla tabella/figura/grafico e giustificate nella gabbia del testo (non centrate). Usare rispettivamente le abbreviazioni: Fig., Tab., Graf., sia nelle didascalie sia negli eventuali richiami presenti nel testo (Es.: “vedi fig. 3”, etc. Non usare mai la dizione “la figura/tabella/grafico seguente”). Seguire una numerazione autonoma, che riprenderà da 1 ad ogni nuovo capitolo, per ognuna delle 3 tipologie. Appendici, glossario, bibliografia: corpo 12 - Times New Roman - interlinea “esatta 11 pt”. Numero pagina: centrato in basso nella pagina - Times New Roman - corpo 12. Capitoli centrali - Parametri

- 10. SCM - Norme Redazionali - 10 Citazioni La citazione esplicita e corretta delle proprie fonti costituisce un elemento fondamentale della stesura dell’elaborato. È possibile riportare opinioni altrui o quantomeno opinioni proprie che dovranno però essere suffragate attraverso il riferimento a fonti più autorevoli di se stessi. La citazione può essere indiretta o diretta. La prima consiste appunto nel riferire un’opinione prevalente nella letteratura o esposta da un particolare autore. In questo caso si potrà riportare tale opinione con parole proprie, parafrasando il pensiero altrui - senza tuttavia arrivare al plagio, senza cioè usare intere frasi tratte testualmente dalla fonte ma non delimitate dalle virgolette (citazione diretta) – ma occorrerà segnalare in nota a quale autore/i e a quale opera/e si sta facendo riferimento, con l’indicazione “cfr.”. Le citazioni dirette, se brevi, possono essere inserite nel corpo del testo delimitandole con le virgolette.

- 11. SCM - Norme Redazionali - 11 Note Le note hanno funzioni diverse. Possono:  contenere osservazioni in margine al discorso condotto nel testo, ovvero ampliamenti che appesantirebbero il testo o digressioni difficilmente integrabili nel testo;  rinviare ad altre parti del testo dell’elaborato;  riportare le fonti degli argomenti trattati. Le note devono essere riportate a fondo pagina, scritte con un carattere più piccolo (corpo 9) e con un’interlinea più stretta (esatta 10 punti). Gli esponenti delle note nel testo precedono e non seguono i segni d’interpunzione (esempio: così³); con l’unica eccezione delle virgolette, che precedono l’esponente (esempio: «cos컳). Chicago BChicago A

- 12. SCM - Norme Redazionali - 12 Sistemi di citazione Il Chicago Manual of Style (CMS) riconosce che è in vigore più di un sistema di citazione per i riferimenti bibliografici, sia nel testo che, corrispondentemente, nella bibliografia finale; ne individua due principali e li propone come standard. Sistema A: “nota e bibliografia”: tradizionalmente seguito nel settore umanistico e noto come “Chicago A”. In esso, le citazioni nel testo vengono date in nota (a piè di pagina o a fine testo, ossia fine capitolo); in fondo al lavoro segue la bibliografia. Sistema B: “citazione dentro al testo: autore-data e lista finale dei riferimenti (bibliografia)”: tradizionalmente seguito nel settore delle scienze pure ed applicate e sempre più in quelle sociali ed anche, progressivamente, nel settore umanistico; noto come “Chicago B”. La citazione viene data come author-date text citation nel testo e non in nota, in fondo al lavoro segue la lista completa dei riferimenti bibliografici. La differenza si riduce sostanzialmente solo alla posizione della data che, nel Chicago B, segue subito l’autore e non viene più ripetuta. Quali le maggiori differenze fra i due sistemi prescelti? Il Chicago A è stato tradizionalmente più in uso finora, mentre il Chicago B sta diffondendosi progressivamente. Con il primo, e usando le note a piè di pagina, si vede subito, lì dove si sta leggendo, il riferimento bibliografico: non è necessario andare in fondo al testo. Ogni citazione è ripetuta, a gradi diversi di completezza, almeno due volte in un testo. Il secondo alleggerisce notevolmente il testo, rendendo più fluida la lettura, non essendoci rimandi in nota.

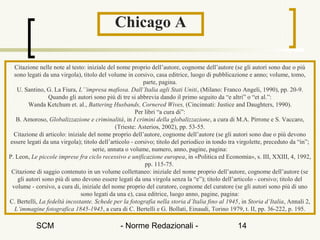

- 13. SCM - Norme Redazionali - 13 Chicago A Secondo questo stile, i riferimenti bibliografici hanno forma diversa a seconda che siano nelle note del testo o nella bibliografia finale. Quali le differenze maggiori? Nella bibliografia, l’elemento ordinante è il cognome, in nota non c'è elemento ordinante, quindi dopo il numero della nota seguono, in ordine diretto, nome e cognome. Nella bibliografia, tutte le zone sono separate dal punto, mentre in nota dalla virgola. In nota, i dati della pubblicazione sono indicati fra parentesi tonde (Milano: Mondadori, 1986), mentre in bibliografia no. Le pagine indicate in nota sono quelle relative al passo, riferimento del caso, mentre in bibliografia sono quelle comprensive di tutto il lavoro (articolo, parte di un volume), mentre per i libri in genere non vengono indicate. Inoltre, di norma, anche le citazioni in nota sono diverse a seconda che si tratti della prima, completa, e delle successive abbreviate e che comunque ripetono parte degli elementi. Confronta: nella stesura dell’elaborato, il rimando obbligato alle fonti dei propri argomenti non deve essere mai generico, a un singolo autore o corrente filosofico-culturale. Quando, tuttavia, è sufficiente indicare una o più opere di riferimento, si usa l’abbreviazione “Cfr.” in tondo seguita dalle indicazioni bibliografiche. Ibidem: le opere già citate in precedenza si richiamano successivamente con l’abbreviazione Ibid. in corsivo (senza altra indicazione) quando il riferimento è all’autore citato nella nota immediatamente precedente e tutti gli elementi della citazione sono rimasti invariati. Ivi: le opere già citate in precedenza si richiamano successivamente con l’indicazione Ivi in corsivo quando il riferimento è all’autore e al testo citati nella nota immediatamente precedente, ma alcuni elementi della citazione sono variati come, ad esempio, la pagina. Opera citata: le opere già citate in precedenza si richiamano successivamente con l’abbreviazione op. cit. in corsivo quando il riferimento è ad un autore citato in qualche nota precedente, soltanto se nel testo non ricorrono altre opere di quello stesso autore e aggiungendo gli elementi eventualmente varianti.

- 14. SCM - Norme Redazionali - 14 Citazione nelle note al testo: iniziale del nome proprio dell’autore, cognome dell’autore (se gli autori sono due o più sono legati da una virgola), titolo del volume in corsivo, casa editrice, luogo di pubblicazione e anno; volume, tomo, parte, pagina. U. Santino, G. La Fiura, L’’impresa mafiosa. Dall’Italia agli Stati Uniti, (Milano: Franco Angeli, 1990), pp. 20-9. Quando gli autori sono più di tre si abbrevia dando il primo seguito da “e altri” o “et al.”: Wanda Ketchum et. al., Battering Husbands, Cornered Wives, (Cincinnati: Justice and Daughters, 1990). Per libri “a cura di”: B. Amoroso, Globalizzazione e criminalità, in I crimini della globalizzazione, a cura di M.A. Pirrone e S. Vaccaro, (Trieste: Asterios, 2002), pp. 53-55. Citazione di articolo: iniziale del nome proprio dell’autore, cognome dell’autore (se gli autori sono due o più devono essere legati da una virgola); titolo dell’articolo - corsivo; titolo del periodico in tondo tra virgolette, preceduto da “in”; serie, annata o volume, numero, anno, pagine, pagina: P. Leon, Le piccole imprese fra ciclo recessivo e unificazione europea, in «Politica ed Economia», s. III, XXIII, 4, 1992, pp. 115-75. Citazione di saggio contenuto in un volume collettaneo: iniziale del nome proprio dell’autore, cognome dell’autore (se gli autori sono più di uno devono essere legati da una virgola senza la “e”); titolo dell’articolo - corsivo; titolo del volume - corsivo, a cura di, iniziale del nome proprio del curatore, cognome del curatore (se gli autori sono più di uno sono legati da una e), casa editrice, luogo anno, pagine, pagina: C. Bertelli, La fedeltà incostante. Schede per la fotografia nella storia d’Italia fino al 1945, in Storia d’Italia, Annali 2, L’immagine fotografica 1845-1945, a cura di C. Bertelli e G. Bollati, Einaudi, Torino 1979, t. II, pp. 36-222, p. 195. Chicago A

- 15. SCM - Norme Redazionali - 15 Chicago B Il sistema è quello del richiamo per “autore-data”: sempre più consigliato, come già accennato, da University of Chicago Press (UCP) anche nel settore umanistico - dove tuttavia è stimato ancora molto meno diffuso. Viene considerato chiaro, breve, semplice per chi scrive, per chi legge, per chi pubblica. Si basa su due elementi: la citazione - il richiamo - nel corpo del testo, perlopiù non in nota dunque, e la lista finale dei riferimenti, molto simile alla bibliografia del Chicago A. Se ci sono omonimi, con date di pubblicazioni coincidenti, allora i richiami dovranno includere le iniziali atte a distinguerli. (La Mendola 2007) - (Cimmino 1978) - (N. Cimmino 1979) Se ci sono due o tre autori, li si cita tutti, oltre si abbrevia. (Bruni e Gherardi 2007) - (Zanette et al. 1976) Si danno casi in cui parte della citazione viene assorbita nel testo. Jones e Carter (1980) riferiscono … Riferimento alla pagina: viene indicato il numero della pagina senza “p.” o “pp.”, né i due punti “:” - usati in altri stili e qui riservati a separare, quando è il caso, l’indicazione del volume dal riferimento alla/e pagina/e. Sezioni, note, appendici et sim. vanno indicati. (Hill 1995, 2) - (Gagliardi 1995, 56-58) - (Foley 1955, app. A) - (García 1987, 2:168, 3:119-23)

- 16. SCM - Norme Redazionali - 16 Abbreviazioni AA.VV. - autori vari a.C./d.C. - avanti Cristo/dopo Cristo cap./capp. - capitolo/capitoli ca. - circa cit./citt. - citato/citati cfr. - confronta et al. - e altri (autori, quando sono più di tre) ecc. - eccetera (puntato e non va seguito da altra punteggiatura) ed./edd. - edizione/edizioni ed. it. - edizione italiana ed. or. - edizione originale fasc./fascc. - fascicolo/fascicoli fr. - francese f.t. - fuori testo gr. - greco ib. - ibidem (rinvio all’opera e alla/e pagina/e cit. subito prima) id. - idem ill. - illustrazione passim - l’argomento si trova in diversi luoghi dell’opera citata ingl. - inglese intr. - introduzione lat. - latino l. - libro N.B. - Nota Bene N.d.C. - nota del curatore N.d.T. - nota del traduttore N.d.A. - nota dell’autore n./nn. - numero/numeri nuova ed. - nuova edizione nuova s. - nuova serie p./pp. - pagina/pagine per es. - per esempio pref. - prefazione r./v. - recto/verso r. - riga rist. - ristampa rist. anast. - ristampa anastatica riv. - riveduta (2a ed. riv.) sg./sgg. - seguente/seguenti s.d. - senza data s.e. - senza editore s.l. - senza luogo di edizione sez. - sezione son. - sonetto sp. - spagnolo s.v./ad voc. - sub voce / ad vocem (nei rimandi a voci di dizionari ed enciclopedie) suppl. - supplemento tab./tabb. - tabella/tabelle tav./tavv. - tavola/tavole ted. - tedesco t./tt. - tomo/tomi trad. - traduzione v. - vedi vedi, cfr. supra - vedi sopra (rinvio a un passo che precede di poco) vedi, cfr. infra - vedi sotto (rinvio a un passo che segue di poco) v./vv. - verso/versi vol./voll. - volume/volumi vs. - versus

- 17. SCM - Norme Redazionali - 17 Nelle conclusioni si sviluppa una breve panoramica di quanto sviluppato nel corpo del testo, per fornire un ultimo sguardo d’insieme su quanto detto. Cosa scrivere in una conclusione?  Cornice di riferimento  Obiettivi  Risultati  Possibili sviluppi Conclusioni

- 18. SCM - Norme Redazionali - 18 Bibliografia La tesi deve avere una bibliografia finale che raccolga tutti i testi citati nel testo o nelle note e anche quelli semplicemente consultati: il criterio deve essere quello della massima completezza possibile. Nella bibliografia le citazioni vanno riportate in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e in ordine cronologico (dalla data di pubblicazione precedente a quella più recente) per le opere dello stesso autore. La bibliografia va inserita alla fine dell’elaborato (dopo le conclusioni, non alla fine di ogni capitolo). Chicago B Chicago A La lista finale deve contenere riferimenti per tutte le citazioni date nel testo. Lo stile del Chicago B si differenzia dallo stile adottato per la bibliografia del Chicago A, per il fatto che la data deve subito seguire, per una pronta identificazione, il nome dell’autore, e non essere posta alla fine del riferimento. Annas, J. The Modes of Scepticism. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1985. Demarchi, F., Ellena, A. (a cura di). Dizionario di sociologia. Milano: Edizioni Paoline, 1976. Mingione, E., Pugliese E. (2002), Il lavoro, Roma: Carocci. Sarpellon, G. (a cura di) (1982), La povertà in Italia, Milano: Franco Angeli.

- 19. SCM - Norme Redazionali - 19 Sitografia Si raccomanda di non fare riferimento a siti generici, come <http://www.google.it/> o <http://it.wikipedia.org/>, dato che il criterio di selezione è la specificità del riferimento. L’ordine di scrittura è il seguente: indicazione del nome dell’intestazione del sito seguita dal segno di due punti, spazio bianco, virgoletta d’apertura < dato internet con carattere normale, colore nero e corpo 12 - (attenzione a non dar luogo alla formattazione automatica del carattere o ad annullarne l’operazione) -, virgoletta di chiusura >, punto di fine paragrafo. Esempi: Confluenze. Rivista di studi iberoamericani, Università degli Studi di Bologna: <http://confluenze.cib.unibo.it/index.php/index/user>. [per il sito generale della rivista] Confluenze. Rivista di studi iberoamericani, Università di Bologna, vol. 1, n. 1, 2009: <http://confluenze.cib.unibo.it/issue/current>. [per lo specifico n. 1 della rivista] I Quaderni del Ramo d’Oro, Centro Interdipartimentale di Studi Antropologici sulla Cultura Antica, Università degli Studi di Siena: <http://www.qro.unisi.it/frontend/>.

- 20. SCM - Norme Redazionali - 20 Discussione Un’esauriente presentazione del lavoro dovrebbe contenere:  obiettivi;  metodo (informazioni sintetiche di inquadramento dell’oggetto di indagine);  risultati della specifica analisi;  conclusioni (astrarre i risultati specifici per inserirli in un contesto più generico). Rem tene, verba sequentur. Catone il Censore  Inventio  Dispositio o Collocatio  Elocutio  Memoria  Actio - Pronuntiatio La Retorica ciceroniana - Fasi Inventio (invenzione): si individuano i contenuti del discorso e si circoscrivono. Dispositio (disposizione) o Collocatio (collocazione): si dispongono gli argomenti secondo un ordine predefinito. Elocutio (stile): la ricerca delle parole più appropriate, efficaci, e degli artifici retorici, come le metafore; è lo stile e la forma da dare al discorso. Memoria (memorizzazione): l’orazione va ripetuta fino a padroneggiarla con disinvoltura. Pronuntiatio (proclamazione) e Actio (esposizione): occorre essere degli accurati dicitori e saper accompagnare i contenuti con la modulazione della voce e con la gestualità. Fare propria questa tecnica vuol dire essere in grado di sostenere discorsi pubblici con disinvoltura ed efficacia.

- 21. SCM - Norme Redazionali - 21 Riferimenti ÔÉò <http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html> ÔÉò <http://www.aib.it/aib/contr/dellorso1.htm> ÔÉò <http://arlian.media.unisi.it/DOCUMENTI/NORME%20REDAZIONE%20TESI.pdf> ÔÉò <http://docenti.unich.it/dimatteo/Guida%20stesura%20tesi.pdf> ÔÉò Eco, U. (1995), Come si fa una tesi di laurea, Milano: Bompiani.

![SCM - Norme Redazionali - 19

Sitografia

Si raccomanda di non fare riferimento a siti generici, come <http://www.google.it/> o

<http://it.wikipedia.org/>, dato che il criterio di selezione è la specificità del riferimento.

L’ordine di scrittura è il seguente: indicazione del nome dell’intestazione del sito seguita dal

segno di due punti, spazio bianco, virgoletta d’apertura < dato internet con carattere normale,

colore nero e corpo 12 - (attenzione a non dar luogo alla formattazione automatica del carattere o

ad annullarne l’operazione) -, virgoletta di chiusura >, punto di fine paragrafo.

Esempi:

Confluenze. Rivista di studi iberoamericani, Università degli Studi di Bologna:

<http://confluenze.cib.unibo.it/index.php/index/user>. [per il sito generale della

rivista]

Confluenze. Rivista di studi iberoamericani, Università di Bologna, vol. 1, n. 1, 2009:

<http://confluenze.cib.unibo.it/issue/current>. [per lo specifico n. 1 della rivista]

I Quaderni del Ramo d’Oro, Centro Interdipartimentale di Studi Antropologici sulla Cultura

Antica, Università degli Studi di Siena: <http://www.qro.unisi.it/frontend/>.](https://image.slidesharecdn.com/normeredazionali-130502144529-phpapp01/85/Norme-redazionali-19-320.jpg)